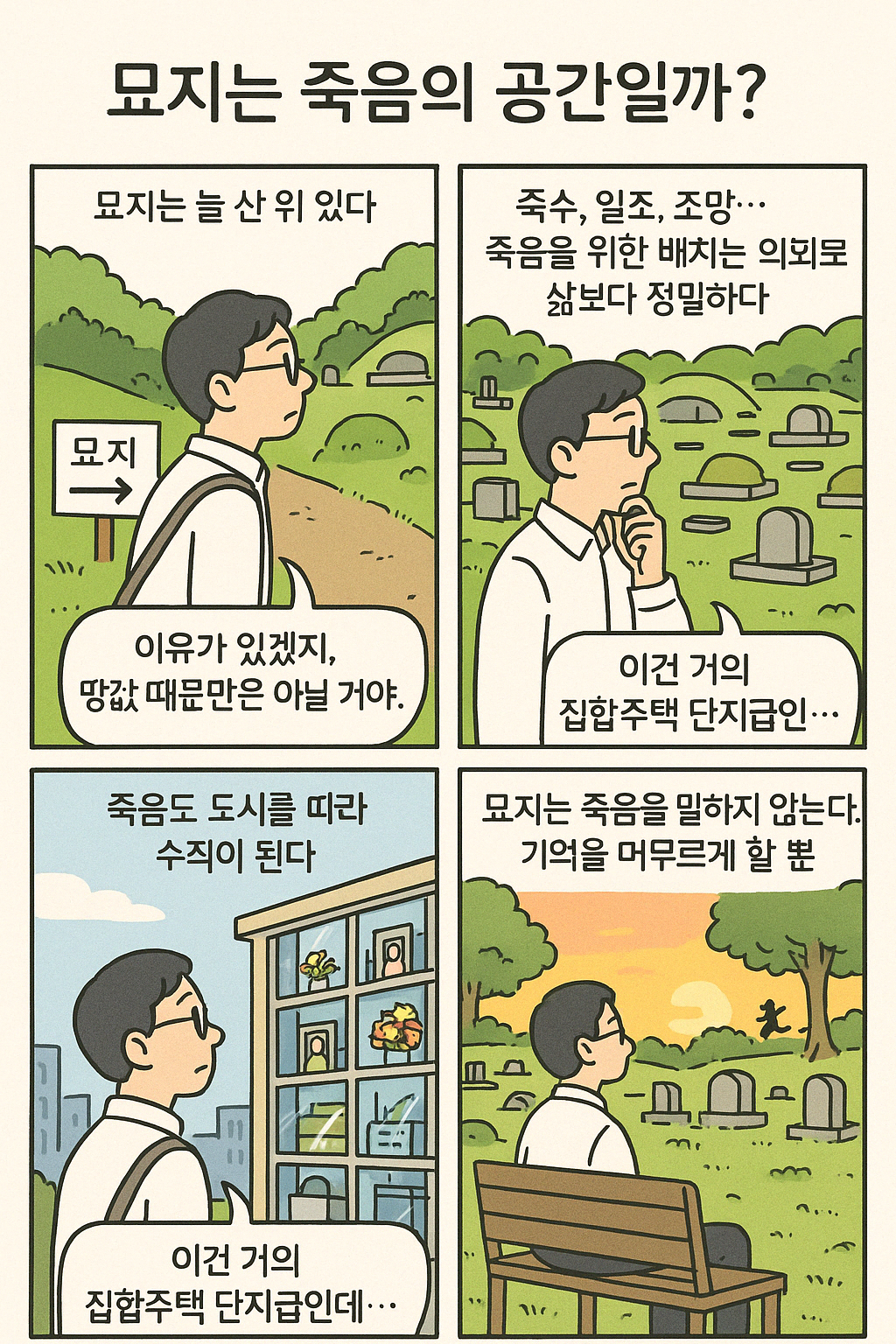

[묘지, 기억이 머무는 건축] – 건축사가 본 ‘묘지의 공간문화’

우리는 공간을 통해 사람을 기억합니다.

때로는 집으로, 거리로, 혹은 광장으로.

그리고 마지막으로, ‘묘지’라는 공간 속에 누군가의 이야기를 담아둡니다.

묘지는 단지 죽음을 상징하는 장소가 아닙니다. 오히려 삶의 흔적이 집약된 ‘기억의 건축’이자, 공동체의 정체성을 말해주는 공간문화입니다. 건축사로서 묘지를 바라보는 시선은 조금 다릅니다. 단순한 매장의 목적을 넘어, 묘지라는 공간이 어떻게 시대를 담고, 도시를 흔들며, 사람 사이의 관계를 맺는지를 읽어내야 하기 때문입니다.

1. 공간으로서의 묘지 – 땅의 선택부터 건축적 의미까지

묘지는 가장 보수적인 동시에 가장 정직한 공간입니다.

풍수지리, 일조, 방향, 조망, 배치 등 우리가 설계에서 고민하는 요소들이 가장 오랜 전통으로 자리 잡은 건축적 구성이죠.

산자락을 타고 이어지는 봉분의 배열, 돌계단, 제단의 축선까지…

이는 고대 신전 배치와도 닮아있습니다. 인간이 자연 속에 자신을 배치하는 방식, 그것의 가장 원형적인 표현이 바로 묘지입니다.

그리고 점차, 묘지는 수직으로 올라가기 시작합니다.

도심 속 봉분은 줄고, 납골당이 수직 묘지로 전환되며 고밀도의 도시화와 맞닿습니다.

죽음조차도 ‘평면의 사치’를 누릴 수 없게 된 시대.

묘지의 형태는 도시의 구조를 따라 변하고 있습니다.

2. 묘지의 집합성과 공동체

건축은 언제나 ‘개인’과 ‘집단’ 사이의 긴장 속에서 만들어집니다.

묘지도 마찬가지입니다. 가족묘, 종중묘, 국립묘지, 공동묘지 등 그 구성만으로도 그 사회의 ‘가족관’, ‘국가관’, ‘종교관’을 드러냅니다.

건축사로서 흥미로운 지점은, 묘지가 만들어내는 조직된 거리감입니다.

가족묘라면 한 울타리 안의 친밀감, 공동묘지라면 적정한 간격과 질서, 그리고 국립묘지라면 군집성과 위계가 공간에 새겨져 있습니다.

묘지는 ‘영원한 주소’이면서, 동시에 ‘영원한 동네’입니다.

공간적 배치 하나하나가 그 사회의 문화 코드를 반영합니다.

3. 건축적 애도, 그리고 현대적 전환

현대 사회는 묘지를 더 이상 ‘죽은 자의 공간’만으로 보지 않습니다.

기억과 사유, 산 자의 위로와 성찰이 함께하는 공간.

최근에는 공원형 묘지, 예술형 묘지, 추모의 정원 등으로 묘지의 ‘공공성’이 강조되고 있습니다.

도시계획 차원에서도 묘지는 ‘침묵하는 경관’으로 재조명됩니다.

예를 들어 파리의 페르 라셰즈 묘지나, 일본의 야나카 묘지는 오히려 지역의 문화와 일상을 잇는 산책로로 기능합니다.

국내에서도 서울추모공원, 용인공원묘원 등이 조경과 공공성을 결합한 사례죠.

묘지는 점점 ‘살아있는 장소’로 변모하고 있습니다.

건축의 언어로 말하면, 기억의 구조화, 상징의 공간화, 경계의 해체라 할 수 있겠죠.

4. 건축사로서의 질문

우리는 이제 이렇게 물어야 합니다.

묘지는 ‘어디에’, ‘어떻게’ 들어서야 하는가?

그 묘지는 ‘무엇을’, ‘누구를’ 기억할 것인가?

공간은 시대의 거울입니다. 묘지 또한 그렇습니다.

누구를 기억할 것인지, 어떤 방식으로 추모할 것인지,

그 물음에 건축은 늘 가장 조용하고도 단단한 해답을 내놓아 왔습니다.

마무리하며

묘지는 단지 죽음의 끝이 아닌, 기억의 시작이자 삶의 연장이기도 합니다.

건축사는 그 경계 위에서 묵묵히 질문하고, 조용히 답합니다.

‘죽은 자의 공간’을 ‘산 자의 공간’으로 바꾸는 일.

그것이야말로 건축의 가장 인간적인 순간 아닐까요?